Les avantages de l’adaptation se trouvent aujourd’hui dans une situation similaire à celle des réductions d’émissions dans les années 1990, lorsque la communauté internationale était largement consciente de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais que les technologies et le savoir-faire disponibles, tels que la production d’énergie renouvelable, n’étaient pas financièrement attractifs et qu’il n’existait aucun mécanisme à grande échelle pour encourager leur adoption.

Les avantages de l’atténuation, en revanche, sont bien définis. Il existe plusieurs mécanismes pour légiférer, reconnaître, encourager ou récompenser les moyens de réduire les émissions. Les mécanismes de paiement basés sur les résultats pour l’atténuation, notamment le mécanisme de développement propre, ont offert aux promoteurs de projets des opportunités commerciales leur permettant d’accéder à de nouveaux financements qui ont radicalement modifié la rentabilité des projets et conduit à l’acceptation et à la généralisation des technologies « à faible intensité de carbone », dont beaucoup sont désormais commercialement viables. Cependant, si des technologies et des solutions d’adaptation apparaissent, beaucoup ne sont pas (encore) financièrement attractives et certaines ne génèrent pas de revenus en espèces.

À l’instar des avantages liés à l’atténuation, les avantages liés à l’adaptation peuvent être considérés comme des avantages connexes des projets, et nous proposons que les développeurs de projets d’adaptation puissent bénéficier des flux de trésorerie générés par la production et la vente des avantages liés à l’adaptation. Les recettes tirées de ces ventes favoriseraient l’adoption et la diffusion rapides des technologies et des solutions d’adaptation, et accéléreraient la transition des pays hôtes vers des économies à faibles émissions, résilientes et durables. Les flux de trésorerie liés à l’adaptation créeraient également une puissante incitation, dictée par le marché, pour les investissements du secteur privé dans les mesures d’adaptation.

Toutefois, il existe une différence clé entre les réductions d’émissions et les bénéfices d’adaptation. Les réductions d’émissions peuvent être comptabilisées sous une seule unité fongible et échangeable à l’international, exprimée en tonnes équivalent CO₂, tandis que les bénéfices d’adaptation ne sont pas fongibles : ils dépendent du contexte et du projet, et sont uniques pour chaque action d’adaptation. Cette distinction a profondément modifié l’approche de la communauté internationale en matière d’adaptation, l’absence de métriques comparables contribuant à l’absence d’un mécanisme financier structuré.

Selon nous, le défi n’est pas de savoir combien de bénéfices d’adaptation peuvent être générés, mais plutôt combien d’argent peut être mobilisé pour créer de véritables bénéfices d’adaptation aidant les pays en développement à s’ajuster au changement climatique. L’efficacité de ce processus peut se mesurer à la capacité de développer des solutions contextuelles efficaces et au cofinancement privé qu’il est possible de mobiliser par le biais de paiements attachés aux bénéfices d’adaptation.

Plusieurs raisons laissent à penser que la demande de bénéfices d’adaptation concrets croîtra dans un avenir proche :

-

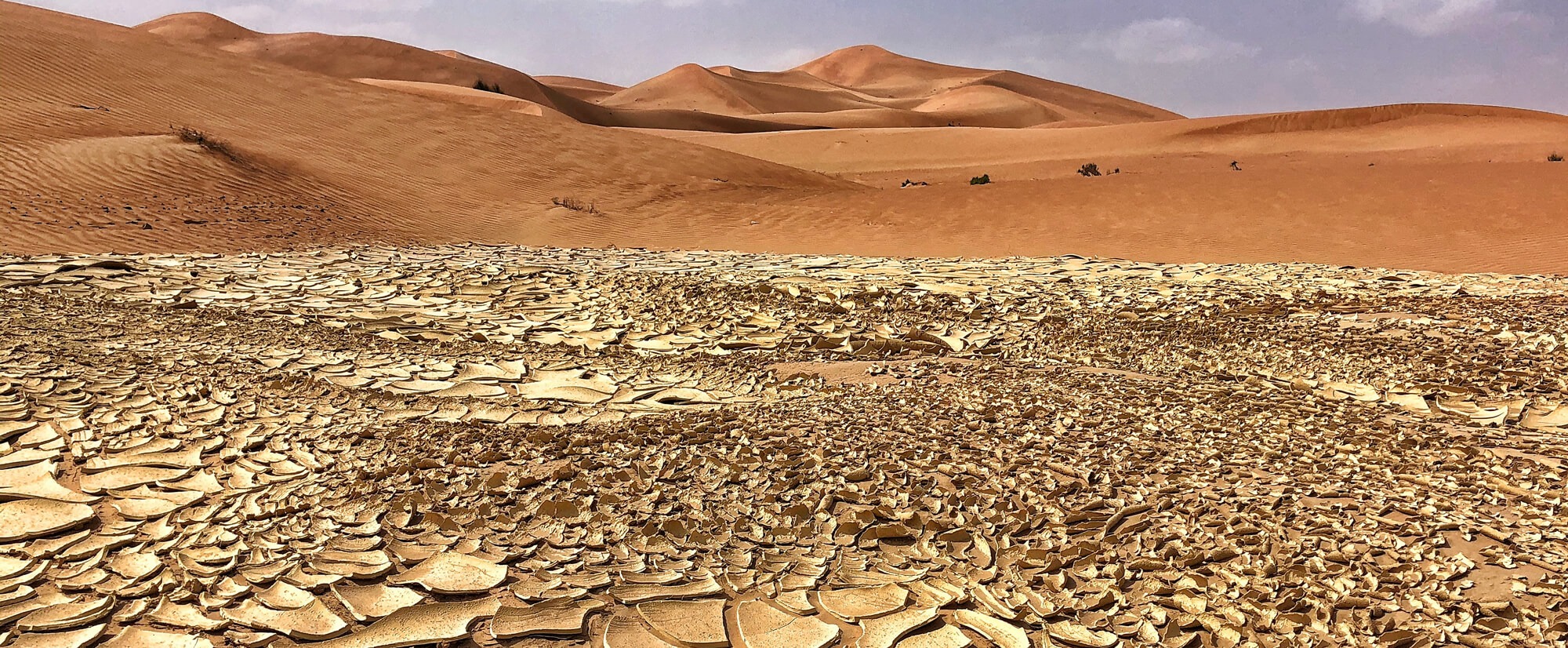

Les impacts négatifs du changement climatique, dont souffre de manière disproportionnée le monde en développement, s’accroissent. Ne pas aider ces pays à s’adapter entraînera la perte des acquis du développement et encouragera la radicalisation, les conflits civils et les migrations dans les pays africains les plus touchés.

-

Les priorités nationales de développement, les ODD et autres objectifs des traités internationaux ne pourront être atteints sans prise en compte de l’adaptation.

-

L’Accord de Paris a introduit de nouveaux objectifs mondiaux sur le financement climatique et l’adaptation ; les progrès doivent être concrets et démontrables.

-

À l’instar de l’atténuation sous le Protocole de Kyoto, les gouvernements pourront choisir de déléguer au secteur privé la responsabilité d’atteindre certaines cibles de l’Accord de Paris en matière d’adaptation et de financement climatique. Cela exigera une transparence accrue.

-

La plupart des pays en développement ont inclus leurs besoins et priorités d’adaptation dans leurs CDN. Si certaines initiatives seront unilatérales, la coopération internationale pour des actions et un soutien spécifiques à l’adaptation sera nécessaire. À terme, ces besoins pourront figurer dans les communications sur l’adaptation.

-

L’Accord de Paris impose des mises à jour périodiques des CDN pour refléter une ambition croissante et maintenir la transparence dans la réalisation des engagements. Les pays en développement doivent rendre compte du soutien reçu, les pays développés de celui apporté, y compris pour l’adaptation.

-

De nombreuses entreprises privées se sont engagées dans la responsabilité sociale (RSE) et participent à des initiatives de reporting climat ; ces acteurs ont besoin de résultats quantifiables et transparents, y compris en matière d’adaptation.

-

Les ONG et les particuliers souhaitent agir et financer des bénéfices d’adaptation fournissant des informations crédibles sur les impacts et le rapport qualité-prix.

Comment accélérer et améliorer l’investissement international dans les mesures d’adaptation ? Un moyen certain passe par le Mécanisme des bénéfices d’adaptation (ABM), développé par la Banque africaine de développement avec le soutien des gouvernements de l’Ouganda et de la Côte d’Ivoire et des Climate Investment Funds, et actuellement piloté de mars 2019 à 2023.

L’ABM offrira un dispositif crédible et transparent pour la définition, le suivi, le reporting, la vérification, la certification et l’émission de bénéfices d’adaptation uniques, approuvés par les pays hôtes. Un conseil d’administration de l’ABM et un comité méthodologique guideront et faciliteront l’élaboration des méthodologies de référence et de suivi par les porteurs de projets, l’enregistrement des projets et la génération de bénéfices d’adaptation certifiés. Le processus d’approbation inclura l’aval du pays hôte et une validation indépendante par un tiers. La Banque assure le secrétariat du conseil et du comité méthodologique, et maintiendra une plateforme d’information en ligne, un registre ABM et une base de données des coûts incrémentaux pour diverses mesures d’adaptation.

L’ABM projette de devenir une « superette de l’adaptation », vendant des bénéfices d’adaptation émis et des contrats d’achat pour des livraisons futures : chaque bénéfice d’adaptation disposera de sa propre histoire, de son effet de levier financier et d’un prix. Les donateurs, philanthropies, acteurs RSE et particuliers seront invités à sélectionner et acquérir leur préférence, les recettes étant versées au porteur de projet pour lever les obstacles à la mise en œuvre de la technologie. Les données recueillies lors du « paiement » rendront compte des financements publics et privés mobilisés pour l’adaptation, des ratios de levier, ainsi que des impacts et contributions aux ODD. Ces informations pourront servir aux pays pour rendre compte de leurs engagements et obligations au titre de l’Accord de Paris.

L’objectif ultime de l’ABM est de créer un mécanisme crédible et transparent permettant aux gouvernements de financer l’adaptation et, s’ils le souhaitent, de transférer la responsabilité du paiement aux pollueurs. Les États pourront recourir à divers instruments (réglementation, taxe ou prélèvement) pour collecter ces fonds et publier des données consolidées. Ils devraient être encouragés à le faire.